このページの目次

📄ご相談の背景

山田直樹さん(仮名)は先日、母・佳代様(仮名)が亡くなられ、相続人は長男の健一さん(仮名)と次男の直樹さんの2名でした。直樹さんは、生前の母との関係は良好だったと認識しており、大きな悲しみの中にいました。

しかし、四十九日を終えた頃、兄の健一さんから公正証書遺言が見つかったと告げられます。その内容を見て、直樹さんは目を疑いました。「全財産(自宅不動産、預貯金など約1億円相当)を、長男の健一に相続させる」。遺言書には、そう記されていました。ご自身の名前はどこにもなく、相続できる財産はゼロでした。

母は晩年、医師である兄を頼りにしていたことは事実です。しかし、なぜこれほどまでに極端な内容の遺言書を残したのか、全く理解できませんでした。兄と話し合おうにも、「母さんの遺志だから」の一点張りで、取り付く島もありません。「自分だけが、母から疎まれていたのだろうか…」直樹さんは、深い悲しみと兄への不信感、そして将来への大きな不安に苛まれ、藁にもすがる思いで当事務所の扉を叩かれました。

💬 ご質問と弁護士の回答

質問1:「『全財産を長男に相続させる』という遺言があるため、私には一切財産をもらえないのでしょうか? 遺留分という権利があると聞いたのですが…。」

回答:

ご安心ください。そのようなことはありません。たとえ遺言書に「全財産を長男に」と書かれていたとしても、直樹さんの権利が完全になくなるわけではありません。

民法では、兄弟姉妹以外の法定相続人に対して、最低限の遺産の取り分を保障する「遺留分(いりゅうぶん)」という制度を定めています。これは、被相続人(今回はお母様)の意思にかかわらず、法律によって強く保護されている権利です。

今回の場合、相続人はお子様である直樹さんとお兄様の2名ですので、法定相続分はそれぞれ1/2ずつとなります。そして、遺留分はその法定相続分のさらに半分、つまり全遺産の1/4が直樹さんの権利として認められます。したがって、今回のケースでは、約2,500万円相当の遺留分を主張することが法的に可能です。まずは、ご自身に法的に守られた権利があるということを知り、心を落ち着けてください。

質問2:「兄に遺留分を請求したいのですが、具体的にどうすればいいですか?いきなり裁判になるのは避けたいのですが、内容証明郵便を送るべきなのでしょうか?」

回答:

はい、お兄様に対して、遺留分が侵害されていることを主張する意思表示(「遺留分侵害額請求」といいます)を行う必要があります。

この請求には、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間」という時効があります。この時効を中断させるためにも、いつ、誰が、誰に対して請求したのかを明確な証拠として残すことが極めて重要です。そのため、配達証明付きの内容証明郵便を利用して、お兄様に請求の意思を伝えるのが最も確実で一般的な方法です。

ただし、内容証明郵便が届くことで、お相手が感情的になり、かえって話し合いがこじれてしまうケースも少なくありません。どのような文面で、どのタイミングで送るべきかについては、今後の交渉を有利に進めるための重要な戦略となりますので、まずは弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

質問3:「もし兄が話し合いに応じてくれない場合、どうなるのでしょうか? 泣き寝入りするしかないのですか?」

回答:

泣き寝入りする必要は一切ありません。お兄様が話し合いや支払いに応じない場合は、法的な手続きに移行することになります。

まずは、家庭裁判所に「遺留分侵害額請求調停」を申し立てます。調停は、裁判官や調停委員という中立な第三者を交えて話し合いを進める手続きです。裁判のように勝ち負けを決めるのではなく、あくまで当事者間の合意による解決を目指す場なので、比較的柔軟な解決が期待できます。

もし、この調停でも話がまとまらない場合は、最終的に訴訟(裁判)へと移行します。訴訟では、遺産の範囲やその評価額(不動産の価値など)が争点となることも多く、法的な主張とそれを裏付ける証拠の提出が不可欠となります。

これらの法的手続きは、ご自身で進めるには多大な労力と精神的な負担がかかります。弁護士にご依頼いただければ、代理人として相手方との交渉から、調停・訴訟の対応まで一貫してサポートし、依頼者様の正当な権利が実現できるよう尽力いたします。

📌 この事例のポイント整理

- たとえ「全財産を一人に相続させる」という遺言書があっても、他の相続人は最低限の取り分である「遺留分」を請求できます。

- 遺留分の請求(遺留分侵害額請求)は、相続があったことを知ってから1年以内に行わないと時効で権利が消滅してしまいます。

- 請求の意思表示は、後日の証拠とするため、配達証明付きの内容証明郵便で行うのが確実です。

- 当事者間の話し合いで解決しない場合は、「調停」や「訴訟」といった裁判所での手続きで解決を目指します。

📣 弁護士からのアドバイス:『争いたくない』そのお気持ちと、正当な権利の実現

今回のように、特定の相続人に全財産を譲るという遺言に関するご相談は、決して珍しいものではありません。ご家族を亡くされた悲しみの中で、さらに相続トラブルに直面されるお気持ちは、察するに余りあります。

多くの方が、「身内と争いたくない」というお気持ちから、ご自身の正当な権利である遺留分の請求をためらってしまいます。しかし、何もしなければ、不公平な結果を甘んじて受け入れることになり、後々大きな後悔を残すことにもなりかねません。

大切なのは、感情的にならず、ご自身の法的な権利を冷静に把握し、専門家を交えて粛々と手続きを進めることです。弁護士は、法律の専門家であると同時に、あなたの代理人として冷静な交渉を行うことができます。ご自身の権利を知り、専門家と共に一歩を踏み出すことが、円満かつ正当な解決への最も確実な道筋です。

🏢 相続のご相談は、大東法律事務所へ

遺言書の内容、遺留分の請求、相続人間でのトラブルなど、相続問題はご家族の感情が絡む非常にデリケートな問題です。お一人で悩まず、まずは専門家である弁護士にご相談ください。大東法律事務所は、あなたの正当な権利を守るため、親身にサポートいたします。

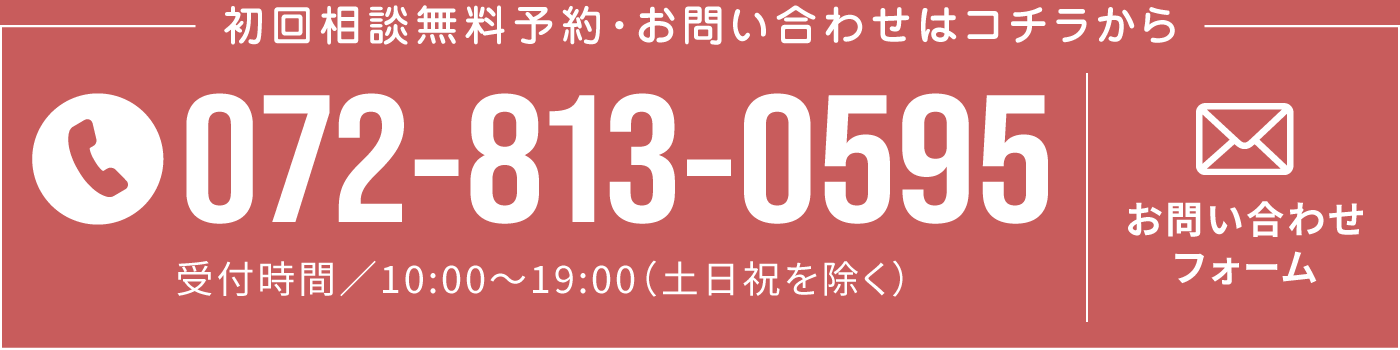

当事務所では、相続に関する初回のご相談は無料となっております。

相続でお悩みの方は、今すぐご相談ください。

▼お問い合わせはこちら▼