このページの目次

📄 ご相談の背景

佐藤忠さん(仮名)は、定年退職後、穏やかな毎日を過ごしていました。忠さんには仁美さん(仮名)という姉がいましたが、50代の頃に親の葬儀で顔を合わせたのが最後。どこでどうしているのかも全く知らない状態が何十年も続いていました。

そんなある日、忠さんのもとに、見知らぬ会社から一通の請求書が届きます。そこには「被相続人佐藤仁美様 相続人 佐藤忠様」と書かれていました。驚いて請求元に電話で問い合わせると、信じられない事実が告げられます。お姉様は、すでに1年以上も前に亡くなっていたこと、そして、借金を残していたこと。「法律上、あなたが相続人なので、この借金を支払ってください」と、事務的な口調で説明されました。

全く知らされることのなかった姉の死、そして突然降りかかってきた借金の存在。何十年も会っていない姉のために、なぜ自分が責任を負わなければならないのか。途方に暮れた忠さんは、どうすればよいか分からず、当事務所へご相談に来られました。

💬 ご質問と弁護士の回答

質問1:「何十年も会っていない姉の借金を、私が支払わなければならないのでしょうか?」

回答:

いいえ、法的な手続きを取ることで、支払い義務を免れることができます。

まず、法律上の関係でいえば、お姉様にお子さんがいらっしゃらない場合、ご両親もすでにお亡くなりであれば、ご兄弟である忠さんが「法定相続人」となります。そのため、債権者は法律に従って、相続人である忠さんに請求をしてきているのです。

しかし、ご安心ください。このような場合に備え、法律には「相続放棄」という制度が用意されています。家庭裁判所で相続放棄の手続きをすれば、「初めから相続人ではなかった」とみなされます。相続放棄の手続きをすると、お姉様の借金のようなマイナスの財産だけでなく、不動産や預金といったプラスの財産も含め、すべての遺産を一切引き継がないことになります。その結果、借金の支払い義務からも完全に免れることができるのです。

質問2:「相続放棄は亡くなってから3ヶ月以内にしないといけないと聞きました。姉の死亡から1年以上経っていますが、もう手遅れですか?」

回答:

いいえ、今回のケースでは、今からでも相続放棄が認められる可能性が非常に高いです。

おっしゃる通り、相続放棄の手続きには、「熟慮期間(じゅくりょきかん)」と呼ばれる期間制限があります。原則は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」と定められています。

重要なのは、この期間がスタートする「起算点」です。多くの方が「亡くなった時から3ヶ月」と誤解されていますが、正しくは「①被相続人が亡くなった事実」と「②それによって自分が相続人になった事実」の両方を知った時から3ヶ月、とされています。

忠さんの場合、債権者からの請求書が届いたことで、初めてお姉様の死亡と、ご自身が相続人であることを知ったわけですから、その請求書が届いた日が熟慮期間のスタート地点(起算点)となります。したがって、そこから3ヶ月以内に手続きをすれば、相続放棄は十分に可能です。ただし、裁判所に対して「なぜ死亡から1年以上も経過してからの手続きになったのか」という事情を、説得力をもって説明する必要があります。

質問3:「他に相続人がいる可能性はないのでしょうか?手続きは具体的にどう進めれば良いですか?」

回答:

まず、「相続人調査」を行います。お姉様の出生から死亡までの全ての戸籍謄本等を取り寄せ、お姉様にお子さん(忠さんから見て甥や姪)が本当にいないのか、他に相続人となるべき方がいないかを確定させます。これは、相続放棄の手続きを正確に進める上で不可欠な作業です。

相続人がご自身であると確定した場合、家庭裁判所に提出する「相続放棄の申述書」を作成します。その際、単に書類を提出するだけではありません。なぜ熟慮期間の起算点が「請求書の到着日」なのかを、資料を添えて法的に明確に主張します。具体的には、「長年疎遠であったため、死亡の事実を知り得なかったこと」「債権者からの通知で初めて相続人であることを認識したこと」などを、裁判官に分かりやすく、かつ説得力をもって説明する書面を作成します。

このような専門的な手続きを弁護士に任せることで、裁判所への説明がスムーズに進み、相続放棄が認められる可能性を最大限に高めることができます。

📌 この事例のポイント整理

- 長年疎遠だった親族でも、法律上の相続人となり、ある日突然、借金の返済義務を負うことがあります。

- 相続放棄の期間(熟慮期間)は原則「自分が相続人になったことを知った時」から3ヶ月です。

- 被相続人の死亡から長期間が経過していても、「知らなかった」ことに正当な理由があれば、相続放棄が認められる可能性は十分にあります。

- 確実な相続放棄のためには、弁護士による正確な相続人調査と、熟慮期間の起算点に関する裁判所への説得力のある主張が極めて重要です。

📣 弁護士からのアドバイス:「死亡から3ヶ月」は絶対ではない。諦める前にまず専門家にご相談を

相続放棄に関して、「被相続人の死亡から3ヶ月」という期間が、多くの方にとって一種の「壁」のように感じられているようです。今回のケースのように、死亡から1年以上が経過していると、「もう手遅れだ」と諦めてしまい、本来支払う必要のない借金を抱えてしまう方も少なくありません。

しかし、法律が定める熟慮期間は、もっと柔軟に解釈されるべきものです。重要なのは「いつ亡くなったか」だけでなく、「いつ自分が相続人だと知ったか」という点です。この「知った時」を客観的な証拠で証明できれば、相続放棄が認められる道は残されています。

ご自身の判断で「もうダメだ」と決めつけてしまうのは、非常にもったいないことです。インターネット上の情報だけでは、ご自身の状況に当てはまるかどうかの正確な判断は困難です。少しでも可能性があると感じたら、諦める前に、まずは専門家である弁護士にご相談ください。

🏢 相続放棄のご相談は、大東法律事務所へ

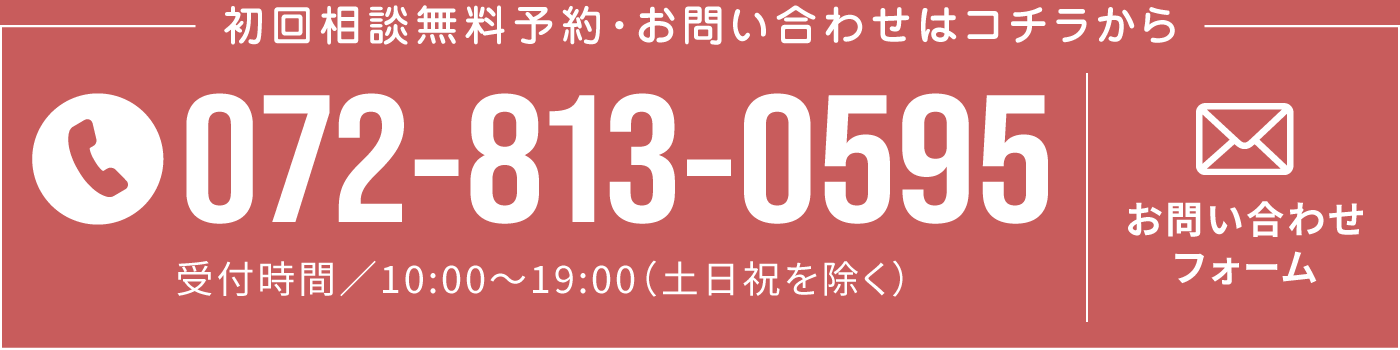

当事務所では、相続放棄のに関する初回のご相談は無料となっております。

相続放棄でお悩みの方は、今すぐご相談ください。

▼お問い合わせはこちら▼