「相続人の一人が海外に住んでいて、手続きが全く進まない」

「遺産分割協議書に押す実印がないと言われ、どうすればいいか分からない」

「話し合いがこじれ、裁判所の手続きを考えたいが、相手が海外では無理なのでは?」

相続人の中に海外在住の方がいる場合、相続手続きは国内だけで完結するケースに比べ、時間も手間も格段に複雑になります。物理的な距離や時差はもちろん、最大の壁となるのが「必要書類と法的手続きの違い」です。

この記事では、海外在住の相続人がいる場合の相続手続きについて解説します。円満な協議で解決するための書類準備から、万が一話し合いがまとまらなかった場合の遺産分割調停・審判といった裁判所での手続きまで、課題とその解決策を、具体的なステップに沿って明らかにします。

このページの目次

なぜ国際相続は複雑なのか

まず、何が通常の手続きと違うのか、国際相続が困難とされる3つの根本的な理由を把握しましょう。

- 必要書類が日本と全く違う

日本の相続手続きで必要とされる「印鑑登録証明書」や「住民票」は、海外には存在しません 。そのため、法的に有効な代替書類を、現地の日本大使館・領事館などで正確に取得してもらう必要があります。 - コミュニケーションの障壁

物理的な距離や時差は、密な連絡を困難にし、書類の郵送にも時間がかかります。特に、相続財産の全体像を正確に共有し、公平な議論の土台を築くには、国内案件以上の配慮と工夫が求められます。 - 税金や法的手続きの特殊性

日本の相続税が課税されるのか、納税は誰がどう行うのかといった税務問題。そして、万が一協議がまとまらなかった場合、日本の家庭裁判所で手続きを進められるのか、という法的な問題も発生します。

【協議解決編】円満な話し合いで進めるための手順

まずは、当事者間の話し合いによる円満解決を目指すための具体的な手順を解説します。

STEP1:海外在住者が用意すべき特別な書類

海外在住者は、日本の相続手続きで必要とされる印鑑登録証明書や住民票を取得することが出来ません。そのため、以下の代替書類を取得する必要があります。

「印鑑登録証明書」の代わり → 『サイン証明書(署名証明)』

遺産分割協議書には、実印で押印し印鑑登録証明書を添付する必要がありますが、海外には実印制度がありません。その代わりになるのが、「サイン証明書(署名証明)」です。

海外在住の相続人は実印の代わりに署名(サイン)をします。そして、その署名が「本人のものに間違いない」と日本の公的機関に証明してもらいます。これにより、署名は実印の押印と同等の法的効力を持ちます。

- どこで取得する?

相続人が住んでいる国の日本大使館または総領事館。 - どうやって取得する?

本人がパスポートと、まだ署名していない状態の遺産分割協議書などを持参し、領事の目の前で署名することで発行されます。事前に署名してしまうと無効になるため注意が必要です。

「住民票」の代わり → 『在留証明書』

不動産の名義変更登記などでは、相続人の住民票が必要ですが、海外在住者には住民票がありません。その代わりとなるのが「在留証明書」です。

- どこで取得する?

サイン証明書と同じく、現地の日本大使館または総領事館。 - どうやって取得する?

本人がパスポートや現地の住所を証明できる書類(公共料金の請求書など)を持参して申請します。

相続人が外国籍の場合 → 『アポスティーユ』 『領事認証』

相続人が外国籍の場合、日本の在外公館で上記証明書は取得できません。

その場合、現地の公証人(Notary Public)による「署名認証」や「住所証明」を受け、さらにその認証が本物であることを国が証明する「アポスティーユ」または「領事認証」といった、より複雑な手続きが必要になります。STEP2:遺産分割協議をスムーズに進める4つの手順

- 連絡と情報共有

まずはメールや国際電話、ビデオ会議などで連絡を取り、相続財産の状況を正確に共有します。財産目録などを作成し、透明性を確保することが信頼関係の第一歩です。 - 遺産分割協議書の作成と送付

日本にいる相続人が中心となり、全員が合意した内容で遺産分割協議書を作成します。完成したら、国際郵便(EMSなど追跡可能な方法が望ましい)で海外在住の相続人へ送付します。 - 現地での署名と証明書の取得

依頼協議書を受け取った相続人は、現地の日本大使館・領事館で前述の「サイン証明書」と「在留証明書」を取得します。この際、手続きに不備がないよう、日本側から丁寧な指示書を同封することが不可欠です。 - 書類の返送と日本での手続き

署名済みの遺産分割協議書と、取得した証明書一式を日本へ返送してもらいます。全ての書類が揃った時点で、ようやく日本国内での不動産の名義変更や預貯金の解約手続きを進めることができます。

【裁判手続編】話し合いがまとまらない場合の法的手続

当事者同士での話し合いが難しい場合、次のステップは家庭裁判所での「遺産分割調停」となります。しかし、相手方が海外に住んでいる場合、この調停手続きは国内のケースに比べてより複雑で、時間も費用もかかります。

国際調停が複雑となる理由は、大きく次の3つが挙げられます。

1. 裁判所の管轄の問題

そもそも日本の家庭裁判所に調停を申し立てられるのか、という法的な問題から検討する必要があります 。被相続人の最後の住所地が日本にある場合や、相続財産が日本にあれば、日本の裁判所に管轄権が認められるのが一般的です 。

2. 海外への書類送達の問題

裁判所からの正式な書類(調停申立書や呼出状など)を海外の相手方に送るには、「ハーグ送達条約」という国際的なルールに基づく特別な手続きが必要となります。これは通常の国際郵便とは異なり、外務省などを経由するため、相手方に書類が届くだけで半年から1年以上かかることも珍しくありません 。

3. 期日への出席の問題

調停は、通常1〜2ヶ月に1回のペースで平日の日中に行われます 。海外在住の相続人がその都度、時間と費用をかけて日本の家庭裁判所に出席することは、物理的にも金銭的にも極めて大きな負担となります 。

もっとも、近年の民事裁判手続のIT化により、海外在住者の手続き参加へのハードルは大幅に下がりました。現在では、裁判所が認めれば、ウェブ会議システムを利用して海外から調停期日に参加することが可能になっています 。

見落としがちな税金と送金の問題

また、国際相続においては、相続税の納税手続きや、海外への送金方法についても注意が必要です。

相続税の納税義務と「納税管理人」

被相続人(亡くなった方)が日本に住んでいた場合、相続人が海外に住んでいても、原則として日本の相続税が課税されます。

海外在住の相続人は、日本国内での納税手続き(申告書の提出、納税など)を代行する「納税管理人」を選任し、税務署に届け出る必要があります 。納税管理人は、日本に住んでいる親族や、弁護士・税理士などの専門家がなるのが一般的です 。

海外への送金

遺産分割後、現金を海外の口座に送金する際は、金融機関から送金の目的や原資を証明する資料(遺産分割協議書の写しなど)の提出を求められます。これはマネー・ローンダリング等を防ぐための国際的なルール(外為法など)に基づくもので、厳格な手続きが必要です。

国際相続は弁護士にご相談を

このように、海外在住の相続人がいるだけで、相続手続きの難易度は格段に上がります。ご自身たちだけで進めようとすると、書類の不備や連絡の行き違いで手続きが頓挫し、貴重な時間を無駄にしてしまいがちです。

弁護士にご依頼いただくことで、以下のようなメリットがあります。

- 煩雑な書類準備を正確にナビゲート

必要な代替書類の種類や取得方法を正確に伝え、不備のない手続きをサポートします。 - 海外在住者との交渉・連絡を代行

あなたの代理人として、時差を気にすることなく、法的な観点から海外在住の相続人との連絡や交渉を行います 。 - 裁判手続きを一任できる

調停や審判に移行した場合でも、代理人として全ての法的手続きを遂行します。海外在住の方も、日本に代理人弁護士がいれば帰国することなく手続きを進められます。 - 時間的・精神的負担を大幅に軽減

複雑で時間のかかる国際相続の手続きを一括して任せることで、あなたは手続きのストレスから解放されます。

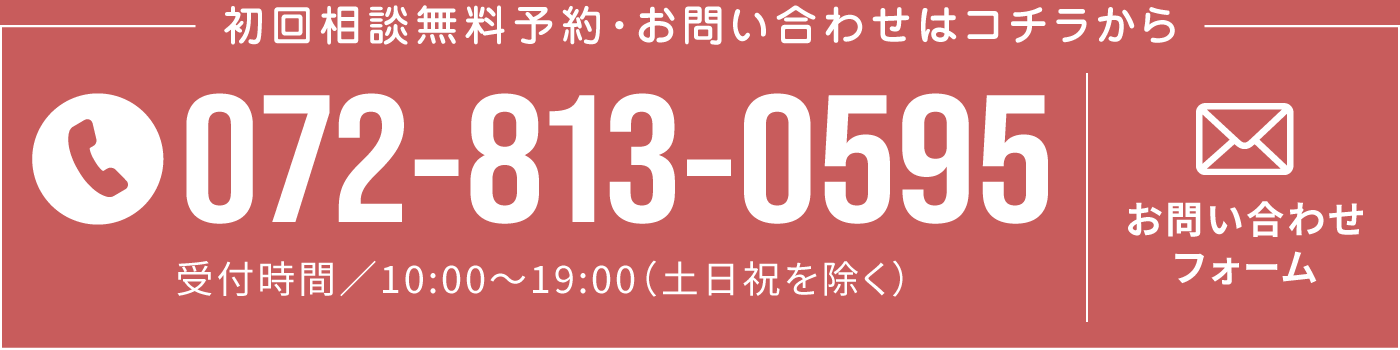

当事務所では、相続問題に関する初回のご相談は無料で承っております。まずはお気軽にお問い合わせください。