「長年、親の介護を自分だけが必死にやってきたのに、他の兄弟と相続分が同じなのはどうしても納得できない…」

親が亡くなった後、このような不公平感を抱える方は少なくありません。あなたのその貢献は、感情論だけでなく、法律上の権利として「寄与分」という形で認められる可能性があります。

この記事では、「寄与分」とは何か、どのような介護が寄与分として認められるのか、そしてあなたの貢献を正当に主張するための具体的な方法と必要な証拠について、詳しく解説します。あなたの頑張りが報われるための第一歩として、ぜひご一読ください。

このページの目次

「寄与分」とは?

寄与分とは、被相続人(亡くなった方)の財産の維持または増加に「特別な貢献」をした相続人がいる場合に、その貢献分を法定相続分に上乗せして受け取ることができる制度です(民法904条の2)。

これは、相続人同士の公平を図るための制度です。例えば、あなたが親の介護に尽力したことで、本来であれば支払うはずだった高額な施設利用料が節約され、結果として親の財産が守られた(維持された)場合、その貢献を金銭的に評価し、あなたの相続分を増やすべきだ、というのが寄与分の基本的な考え方です 。

介護で寄与分が認められるためのポイント

すべての介護が寄与分として認められるわけではありません。裁判所などで「特別の寄与」と判断されるためには、いくつかの重要なポイントがあります。

ポイント1:「無償性」- ボランティアに近い貢献であったか

無償、もしくはそれに近い形での貢献が求められます。

親から介護の対価として十分な給料や生活費を受け取っていた場合、寄与分は認められにくくなります。

ポイント2:「継続性」- 長期間にわたる貢献であったか

数週間や数ヶ月といった短期間の介護ではなく、年単位での長期間にわたる継続的な貢献であったことが重要です。

ポイント3:「専従性」- 介護に多くの時間を費やしたか

介護のために仕事を辞めたり、勤務時間を大幅に減らしたりするなど、自身の生活を犠牲にして介護に専念していた事実は、寄与分が認められる上で非常に有利な事情となります。

ポイント4:「特別の貢献」- 親族の扶養義務を超えるレベルか

法律上、親子には互いに扶養する義務があります。

そのため、週末に実家を訪れて身の回りの世話をする、といった一般的な親孝行の範囲では「特別の貢献」とは認められにくいのが実情です。

要介護度の高い親を、ほぼ一人で在宅介護していた、といったケースが典型例です。

寄与分はいくら認められる?計算方法の目安

介護における寄与分の金額はケースバイケースで、最終的には相続人間の協議や裁判所の判断に委ねられますが、一般的に以下のような計算式が参考にされます。

計算式の例: 介護報酬相当額(日当) × 介護日数 × 裁量的割合

- 介護報酬相当額

介護保険で定められている要介護度に応じた介護報酬基準額などが参考にされます。一般的に日当5,000円~8,000円程度で計算されることが多いです。 - 介護日数

実際に介護を行った日数です。 - 裁量的割合

親子間の扶養義務などを考慮して、算出された金額から一定割合を差し引くための係数です。0.5~0.9の範囲で調整されることが多いです。

【計算例】

日当8,000円で5年間(1,825日)介護し、裁量的割合が0.7とされた場合

8,000円 × 1,825日 × 0.7 = 1,022万円

この場合、約1,022万円が寄与分として主張できる金額となります。

寄与分を主張するために不可欠な「証拠」とは?

寄与分を他の相続人に納得させ、法的に認めてもらうためには、あなたの貢献を客観的に示す「証拠」が何よりも重要です 。

感情的に「私が一番大変だった」と訴えるだけでは、交渉は平行線をたどるだけです。

集めておくべき証拠の例

- 介護日誌・日記

いつ、どのような介護を行ったかを具体的に記録したもの。 - 要介護認定通知書、ケアプラン

親の介護がどの程度必要だったかを客観的に示す公的書類。 - 医療費や介護用品の領収書

あなたが費用を立て替えていた場合の証拠。 - 他の兄弟とのメールやLINEのやり取り

介護の負担について相談したり、協力を求めたりした記録。 - 第三者の証言

ケアマネージャー、訪問看護師、親族、近所の人など、あなたの介護状況を知る人の証言も有力な証拠になり得ます。

寄与分を主張するための3つのステップ

寄与分を主張する手続きは、まず話し合いから始まり、合意できなければ法的な手続きへと移行します。

ステップ1:遺産分割協議で主張する

まずは相続人全員で行う遺産分割協議の場で、集めた証拠をもとにご自身の寄与分を具体的に主張します。

ここで他の相続人全員が納得すれば、寄与分を考慮した内容で遺産分割協議書を作成し、手続きは完了です。

ステップ2:家庭裁判所に「寄与分を定める処分調停」を申し立てる

話し合いで合意に至らない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます 。

調停では、調停委員という中立な第三者が間に入り、各相続人の主張を聞きながら、解決策を探っていきます。

あくまで話し合いの場であり、強制力はありません。

ステップ3:調停不成立の場合は「審判」へ移行

調停でも話がまとまらない場合、手続きは自動的に「審判」に移行します。

審判では、裁判官が提出された証拠や主張内容を総合的に判断し、寄与分の有無や金額について法的な決定(審判)を下します。

寄与分の主張を弁護士に相談するメリット

寄与分の主張は、法律的な知識だけでなく、感情が絡む非常にデリケートな問題です。

専門家である弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。

- あなたの貢献を法的に評価し、適切な主張を組み立てられる

あなたの介護の状況が、法的に「特別の寄与」にあたるのか、どの程度の金額を主張できるのかを客観的に判断し、的確な戦略を立てることができます 。 - 感情的な対立を避け、冷静な交渉が可能になる

弁護士が代理人として交渉の窓口となることで、兄弟と直接対峙する精神的なストレスが大幅に軽減されます。第三者が介入することで、相手方も冷静になり、話し合いが進みやすくなります 。 - 証拠収集から調停・審判まで一貫してサポート

どのような証拠が有効かというアドバイスから、複雑な裁判所手続きの代理まで、あなたの権利を実現するために最後まで一貫してサポートします 。

まとめ:あなたの貢献を正当に評価するために

親の介護に尽力されたあなたの貢献は、決して当たり前のことではありません。その貢献を正当な権利として主張することは、何も特別なことではないのです。

しかし、寄与分の主張は法的な専門知識と客観的な証拠がなければ非常に困難です。感情的な対立に発展し、本来得られるはずの権利を諦めてしまうケースも少なくありません。

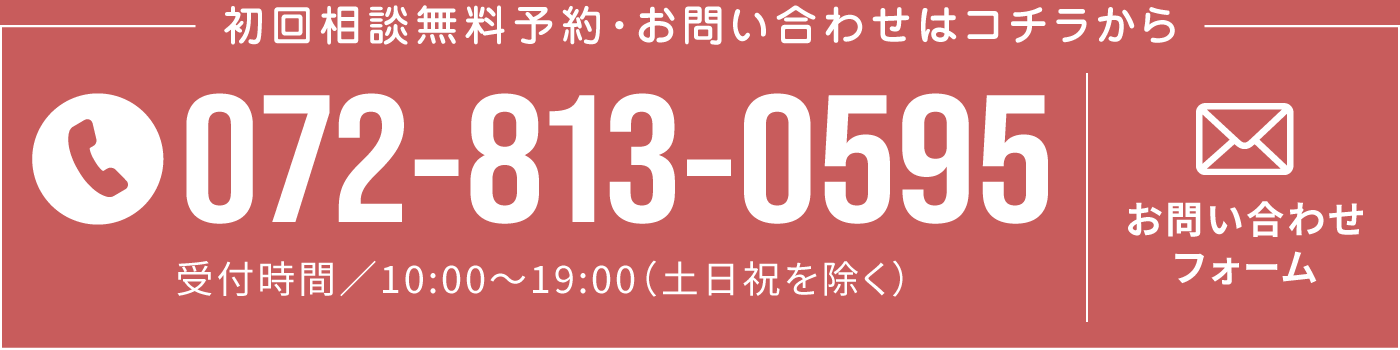

当事務所では、相続問題に関する初回のご相談は無料で承っております。

あなたがこれまでどれだけ頑張ってこられたか、まずは私たちにお聞かせください。その上で、法的にどのような主張が可能か、最善の解決策を一緒に考えさせていただきます。

一人で悩まず、まずはお気軽にお問い合わせください。