【ご相談事例】疎遠で連絡が取れない兄がいる…父名義の実家の土地を相続するには?

このページの目次

📄 ご相談の背景

ご相談者は、60代の田中さん。30年前に亡くなったお父様名義の土地の上に自身の家を建ててご両親と同居し、お二人が亡くなるまでその生活を支え、晩年は介護も担ってこられました。ご自身も高齢になり、両親を看取ったこの土地の名義をきちんと自分に変えておこうと考え、まずは法務局へ相談に行きました。

すると、担当者から「手続きには、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要です」と説明されます。田中さんは、お母様の連れ子であるお兄様の存在を伝えましたが、「その方にも相続の権利があるため、その方の同意も必要です」と告げられ、頭が真っ白になりました。

田中さんのご家庭は複雑で、母方の兄とは何十年も音信不通の状態です。法務局で言われた通り、自分一人ではどうにもならないと痛感し、意を決して兄に手紙を送りましたが、返事は一向に来ません。

自分が長年住み、両親の介護もしてきたこの土地の名義変更が、会ったこともないような兄の同意一つで進まないという現実に直面し、田中さんは先の見えない不安に苛まれ、当事務所のドアを叩かれました。

💬 ご質問と弁護士の回答

質問1:「父名義の土地の相続なのに、なぜ血の繋がらない母の連れ子である兄が関係してくるのでしょうか?」

回答: 大変ごもっともな疑問です。法務局で説明された通り、お兄様の協力が必要となるのは「数次相続(すうじそうぞく)」という状態が発生しているためです。順を追ってご説明します。

- まず、30年前にお父様が亡くなられた際、相続人は配偶者であるお母様と、お子さんである田中さんでした。この時点で、お母様にもお父様の土地を相続する権利が発生しました。

- 次に、遺産分割協議をしないまま5年前にお母様が亡くなられました。

- すると、お母様が持っていた「お父様の土地を相続する権利」自体が、お母様の相続財産となります。

- お母様の相続人は、お子さんである田中さんと、お母様の連れ子であるお兄様の2名です。

結果として、もとはお父様名義の土地であっても、その名義変更のためには、お母様の相続人であるお兄様も含めた相続人全員の合意が必要不可欠となるのです。

質問2:「手紙を無視するような相手です。どうすれば話し合いのテーブルについてもらえるのでしょうか?」

回答: 当事者間での話し合いが難しい場合、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てるという方法があります。

これは、裁判所の調停委員という中立的な第三者が間に入り、相続人全員の意見を聞きながら、公平な解決を目指して話し合いを進める手続きです。裁判所からの正式な呼び出しとなりますので、相手方も無視することは難しくなります。

ただし、調停を申し立てるには、相手方の現在の住所を正確に把握したり、法律に則った申立書や、お父様とお母様両方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本といった多数の書類を準備したりする必要があります。ご自身で進めるには、時間も手間もかかる難しい手続きと言えるでしょう。

質問3:「もし調停になっても、相手が納得しない場合はどうなるのですか?長年私がこの土地を守り、親の面倒も見てきたことは、少しも考慮されないのでしょうか?」

回答: 調停でも話し合いがまとまらず、合意に至らなかった場合(調停不成立と言います)、手続きは自動的に「審判」へと移行します。

審判とは、調停のような話し合いではなく、裁判官が、提出された資料や各相続人の主張など、一切の事情を考慮して、最終的な遺産の分割方法を法的に決定する手続きです。

そして、その審判において、田中さんが長年ご両親の面倒を見てこられたことが非常に重要なポイントになります。田中さんが長年にわたりご両親と同居し、晩年の療養看護を一身に引き受けてこられたご事情は、「寄与分」として法律上の権利を主張できる可能性があります。

これは、被相続人の財産の維持または増加について「特別の寄与」をした相続人が、その貢献度に応じて法定相続分以上の財産を取得できる制度です。特に、本来であれば介護サービスを利用するなどして費用が発生したはずの療養看護を、ご家族が担った場合(療養看護型)は、寄与分が認められやすい典型的なケースです。

ただし、単に親子として同居し身の回りの世話をしていたというだけでは足りず、ご自身の時間や労力を大きく費やし、献身的な介護を続けてきたという「特別な貢献」であったことを具体的に主張・立証する必要があります。介護日誌や医療記録などを基に貢献度を金銭的に評価し、裁判官を納得させる主張を組み立てることが重要であり、これこそが我々弁護士の専門的な役割となります。

📌 この事例のポイント整理

- 相続手続きを放置した結果、相続人が亡くなり、さらにその相続人へと権利が引き継がれる「数次相続」が発生していました。

- 親の介護に献身的に尽くした場合、その貢献を「寄与分」として主張し、法定相続分以上の財産を求めることができる可能性があります。

- 話し合い(調停)で解決しない場合でも、「審判」という手続きで、裁判官が最終的な分割方法を決定してくれます。

- 疎遠な相続人がいる場合でも、家庭裁判所の手続きを利用することで、法的な解決が可能です。

📣 弁護士からのアドバイス:『いつかやろう』が最も危険。相続問題は先送りにしない。

今回の田中さんのように、ご自身で手続きを進めようと法務局へ出向いたものの、権利関係の複雑さから門前払いのような形になってしまい、途方に暮れてご相談に来られる方は少なくありません。

「関係が気まずいから」「手続きが面倒だから」と問題を先送りにした結果、いざという時には会ったこともない親族と話し合わなければならないという、さらに困難な状況に陥ってしまうのです。

2024年4月からは相続登記が義務化され、不動産の名義変更はもはや避けて通れない手続きとなりました。時間が経てば経つほど、関係者は増え、必要書類の収集も困難になります。少しでもご不安を感じたら、事態が複雑化する前に、まずは専門家である弁護士にご相談ください。解決への第一歩を、私たちが力強くサポートいたします。

🏢 相続のご相談は、大東法律事務所へ

大東法律事務所では、田中さんのように数次相続が発生し、権利関係が複雑になってしまった遺産分割問題を数多く解決してまいりました。

相続問題は、法律の知識だけでなく、ご家族それぞれのお気持ちにも配慮しながら、丁寧に進めていく必要があります。一人で悩まず、まずはお気軽にお気持ちをお聞かせください。あなたにとって最善の解決策を一緒に見つけさせていただきます。

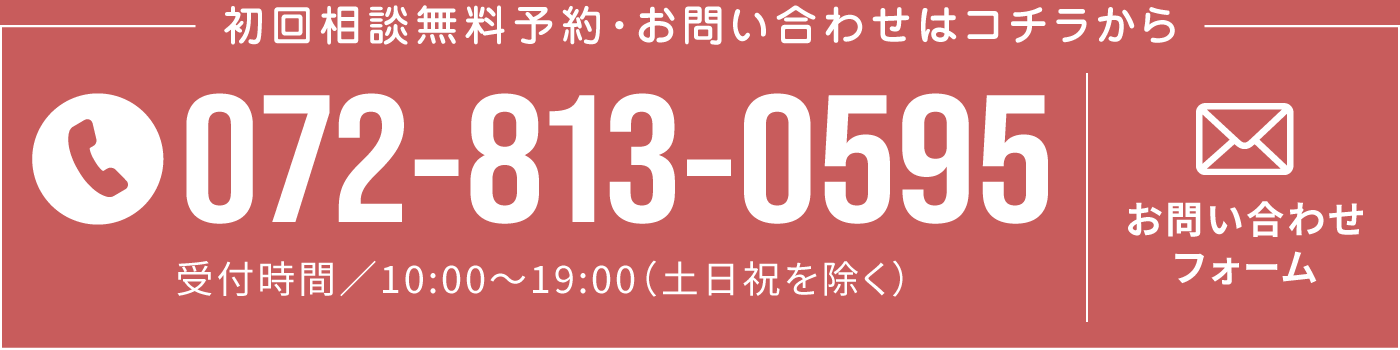

当事務所では、相続に関する初回のご相談は無料となっております。 相続でお悩みの方は、今すぐご相談ください。